■家族にとって一番快適な場所を選びたいけど、どう判断したらいいのかわからない

■とくよう(特養)、ろうけん(老健)、さこうじゅう(サ高住)とか、有料老人ホームって何が違うの?

シニア向け住宅は、どの施設が自分や家族にとって良いのか、選ぶのに迷いますよね。

――それぞれの特徴や違いを正確に理解すれば、後悔しない選択がとれます。

本記事では、シニア向け住宅の基本情報を解説し、費用やサービス、入居条件、メリット・デメリットをまとめました。

さらに、どの施設がどんな方に向いているのかご紹介します。

何を基準に選べばいいのかわからない…

そんな不安を解消し、あなたと家族にとって最適なシニア向け住宅選びのポイントをお届けします!

この記事を読めば、迷いがスッキリ解消して、納得のいく選択ができます。

それでは、さっそく見ていきましょう!

どこに相談したら良いかわからない

自分にあった施設をもっと簡単に探したい

――そんなときは、シニアのあんしん相談室のような老人ホーム検索サイトを利用してみましょう

「老人ホーム検索サイト」は、全国の老人ホームや介護施設の情報を、インターネット上でまとめて検索・比較できる便利なサービスです。

専門スタッフに電話やラインで無料相談もできます。

自宅にいながら、「どんな施設があるのか?」「費用はいくら?」「介護が必要になったらどうすれば?」といった気になるポイントを、スマホやパソコンでゆっくり調べることができます。

シニアのあんしん相談室では全国の施設情報がわかりやすくまとまっており、条件にあった施設をスムーズに探せます。

さらに、登録や相談は完全無料なので、費用の心配は不要です。

気になる施設を見つけて相談するだけで、ベストな選択肢がぐっと近づきますよ!

\掲載施設4千件以上!あなたにあった施設探しをサポートします!/

登録料や相談料は一切かかりません。安心してご利用ください!

\いろいろな検索サイトを比べたい方へ/

“自分にあう検索サイト”を知ることが、第一歩です

各シニア向け住宅の特徴

各施設の特徴は下記です

| 施設名 | 内容 | 入居条件 | 提供サービス | 費用 | 医師の配置 | 看護師 | 医療サービス | おすすめの方 |

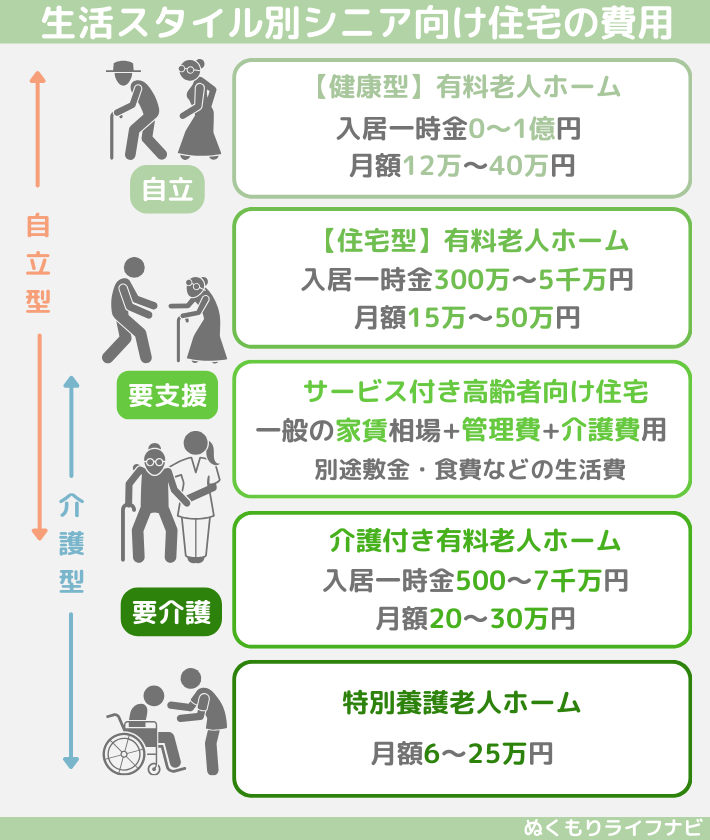

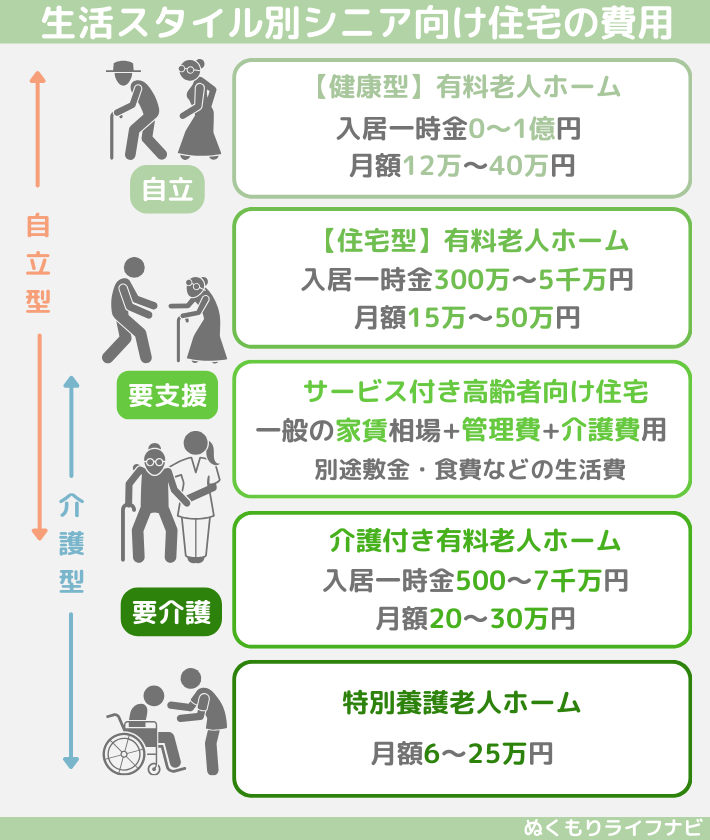

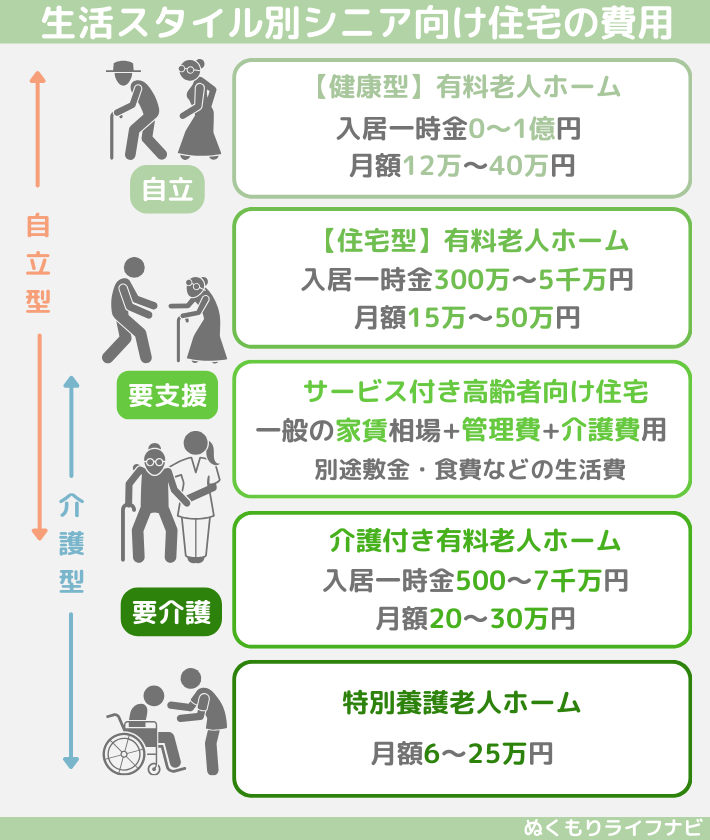

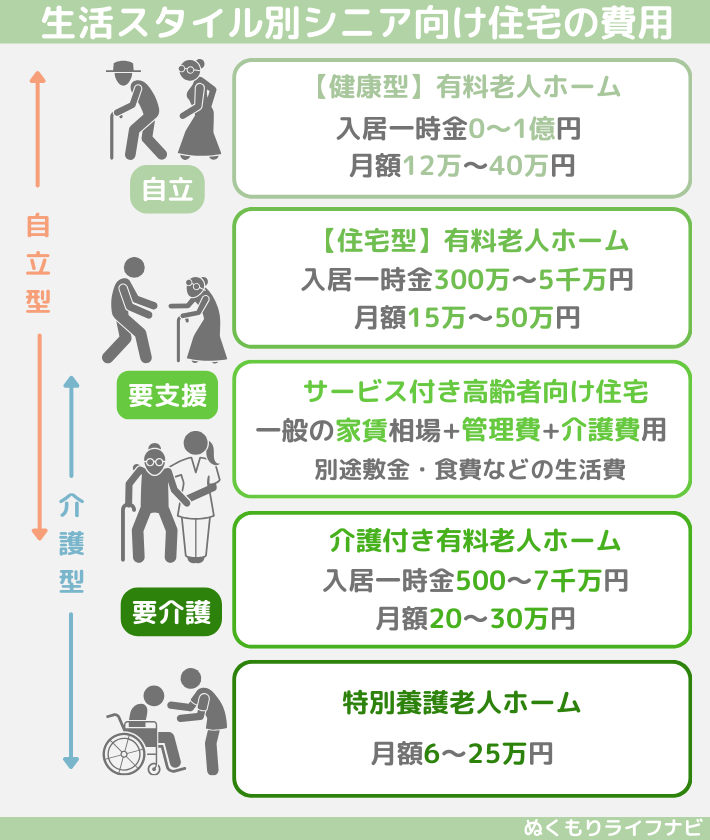

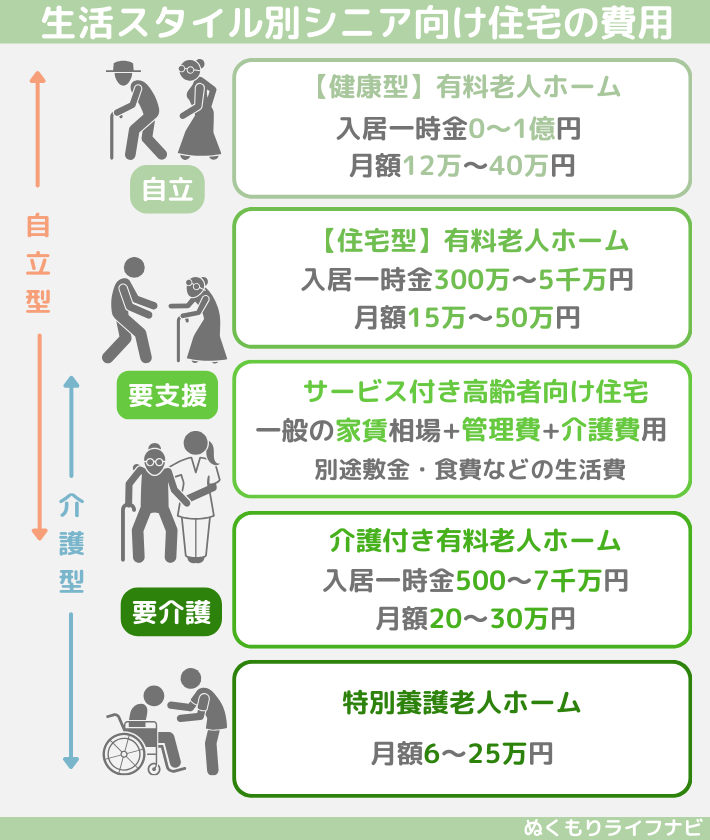

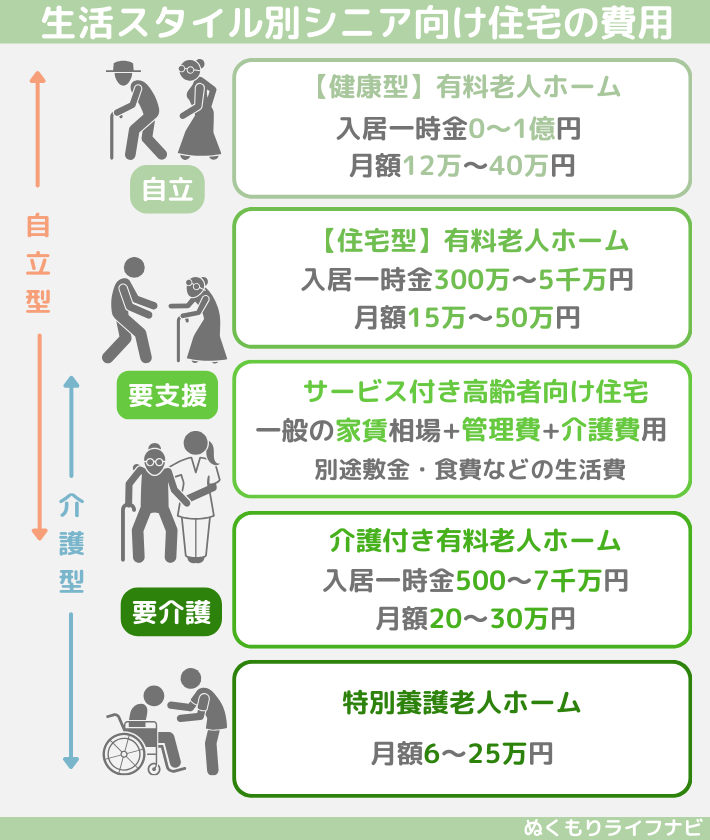

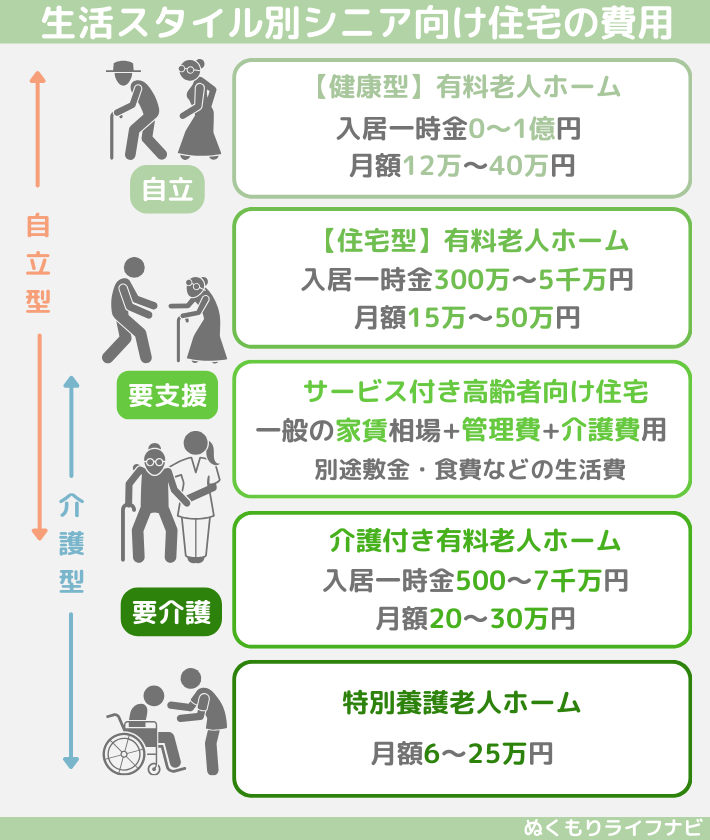

| 【健康型】有料老人ホーム | 民間企業が運営する居住施設 | 自立している人 | 生活支援サービス、健康維持プログラム | 入居一時金(0〜1億円) +月額費用 (12万〜40万円) | 常駐義務なし | 看護師の常駐なし | 医療サービスの提供は基本なし | 元気で趣味を楽しみたい人 |

| 【住宅型】有料老人ホーム | 民間企業が運営する居住施設 | 自立〜要介護 | 生活支援、食事、介護 | 入居一時金(300万〜5千万円) +月額費用(15万〜50万円) | 常駐義務なし | 常駐義務なし | 施設による | 将来介護サービスを選びたい人 |

| サ高住 | バリアフリー構造の高齢者向け賃貸住宅 | 60歳以上、要支援・要介護者 | 生活相談、安否確認 | 一般家賃相場 +管理費 +介護費用 +サービス費用 | 常駐義務なし | 常駐義務なし | 外部の医療機関や訪問看護と連携 | 自立を維持しながら生活したい人 |

| 【介護つき】有料老人ホーム | 民間企業が運営する居住施設 | 要介護認定が必要 | 介護保険による介護サービス | 入居一時金(500万〜7千万円) +月額費用(15万〜50万円) | 常駐義務なし、往診がある施設も | 常駐または日中配置 | 日常的な医療ケア(経管栄養、インスリン注射など)対応可能 | 安心感を重視する人 |

| 特別養護老人ホーム (特養) | 常時介護が必要な高齢者向けの施設 | 要介護3以上 | 日常生活全般の介護 | 月額費用(6万〜25万円) | 配置義務付け(24時間常駐ではない) | 配置義務付け(夜間の常駐は必須ではない) | 日常的な医療ケア | 要介護度が高く、長期間の生活支援が必要な方 |

| 介護老人保健施設 (老健) 【従来型】 | 在宅復帰を目指すリハビリ施設 | 要介護1以上 | 医療ケア、リハビリ、日常生活の介護 | 月額費用 (9万〜20万円) | 配置義務付け(24時間常駐ではない) | 看護師が24時間常駐 | リハビリ・医療ケア | 在宅復帰を目指して短期間のリハビリを希望する方 |

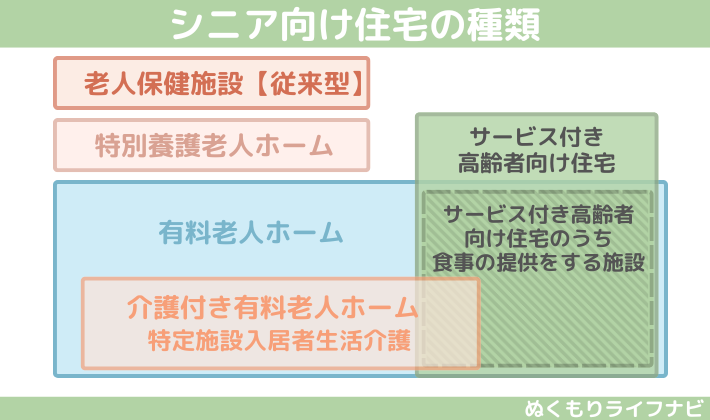

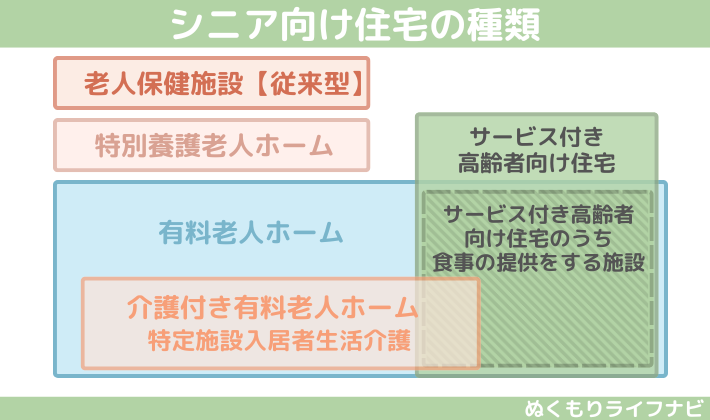

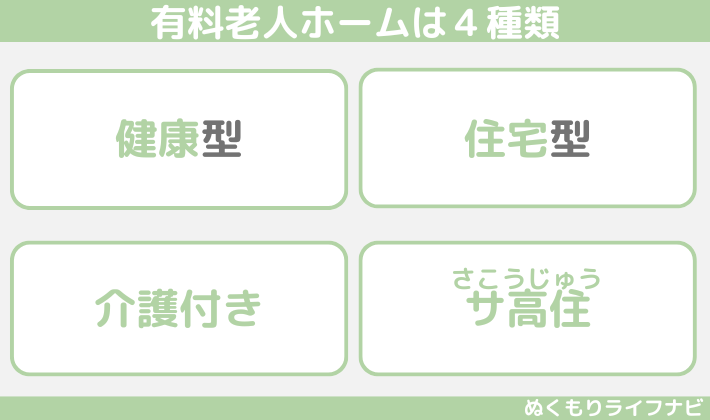

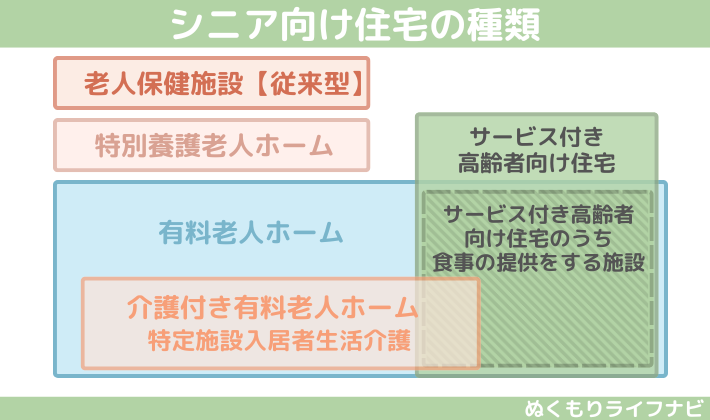

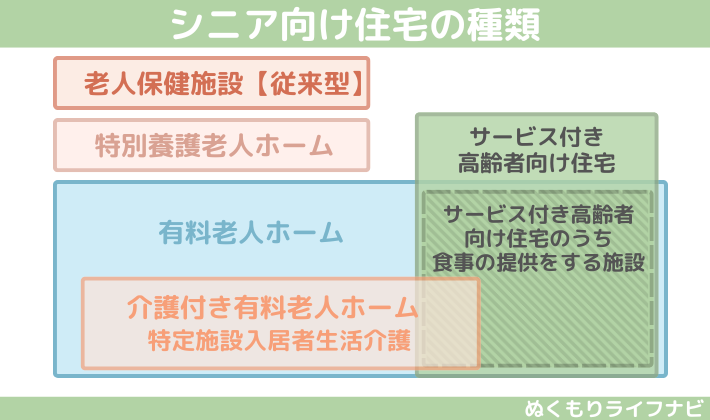

有料老人ホームは「健康型」「住宅型」「介護付き」「サ高住」の4種類

有料老人ホームは民間企業が運営する高齢者向けの居住施設です。

介護サービスの提供形態により「健康型」「住宅型」「介護付き」「サ高住」の4種類があります。

有料老人ホームとは

老人福祉法第29条第1項に基づき、老人の福祉を図るため、その心身の健康保持及び生活の安定のために必要な措置として設けられている制度。

・老人を入居させ、以下の①~④のサービスのうち、いずれかのサービス(複数も可)を提供している施設。

① 食事の提供 ② 介護(入浴・排泄・食事)の提供③ 洗濯・掃除等の家事の供与 ④ 健康管理

引用元:https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000648154.pdf#page=4

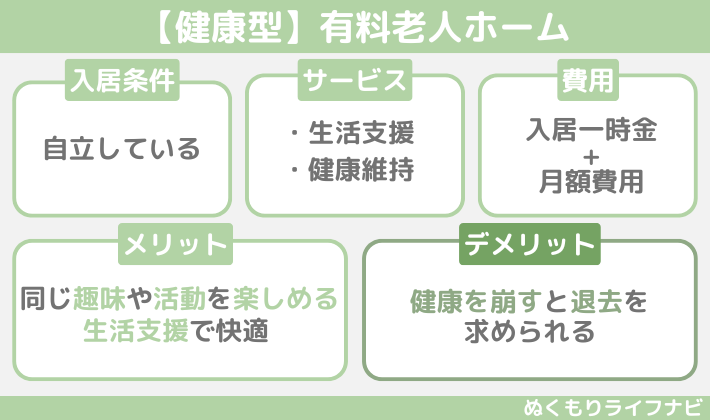

【健康型】有料老人ホームの特徴

健康な高齢者が自立した生活を楽しむことを目的とした施設で、医療ケアはありません。

【入居条件】自立しているかた

【提供サービス】生活支援サービス、健康維持プログラム

【費用】入居一時金+月額費用:費用は施設の種類や立地、提供サービスによって大きく異なります。

| 【健康型】有料老人ホームのメリット | 【健康型】有料老人ホームのデメリット |

|---|---|

| 自立した生活を送りたい高齢者向けで、健康維持プログラムが充実 同じ趣味や活動を楽しむ仲間ができやすい 生活支援サービスで快適に暮らせる | 自立していないと入居できず、健康を崩すと退去を求められるケースも 介護サービスや医療サポートがないため、体調が悪化すると急な転居が必要に 月額費用が高めで、実際のサービス内容に不満を感じる場合も |

【健康型】有料老人ホームのよくある質問

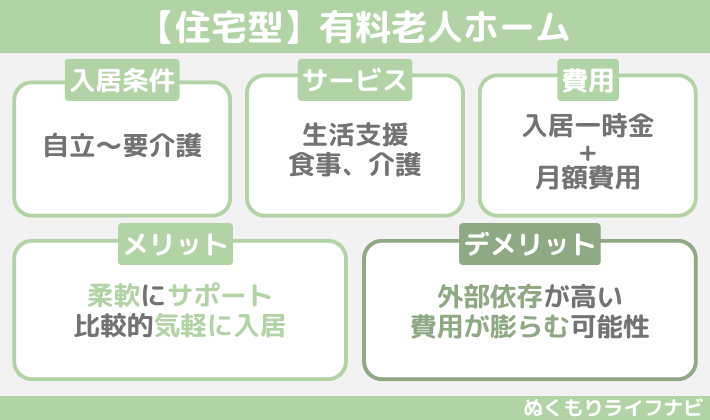

【住宅型】有料老人ホームの特徴

比較的自立した生活を送れる方向けですが、外部サービスを利用することで、要介護者も生活可能です。

医療ケアは外部に依存するため、介護付きほどの安心感はない場合があります。

【入居条件】自立〜要介護

【提供サービス】生活支援、食事、介護

※介護保険サービスを受けたい場合は、別途外部のサービス事業所と個別契約し利用

【費用】入居一時金+月額費用:費用は施設の種類や立地、提供サービスによって大きく異なります。

【主な設備基準】個室:入居者1人当たりの床面積は13平方メートル以上

【住宅型】有料老人ホームのメリット

- 比較的自立した生活が可能な人向けで、自由度が高い

- 外部の介護サービスや訪問看護を利用でき、必要なサポートを柔軟に受けられる

- 自立生活が前提なので、比較的気軽に入居できる

【住宅型】有料老人ホームのデメリット

- 介護付き有料老人ホームと比べると介護サービスが限定的で、外部依存が高い

- 医療対応が必要になると負担が増え、費用が膨らむ可能性あり

- 看護師や医師が常駐していないため、緊急時の対応が遅れるリスク

【住宅型】有料老人ホームのよくある質問

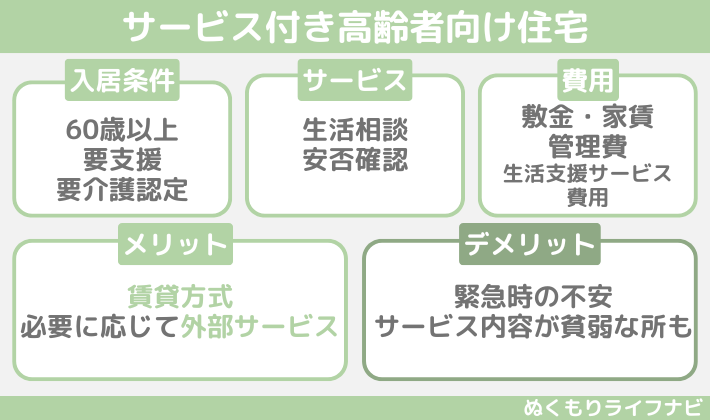

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住:さこうじゅう)

バリアフリー構造の高齢者向け賃貸住宅で、生活支援サービスが付帯しています。

【入居条件】60歳以上の高齢者、または要支援・要介護認定を受けた方が対象です。

【提供サービス】生活相談や安否確認などの基本的な生活支援サービス。

【費用】入居時の敷金や月額の家賃、管理費、生活支援サービス費用が必要です。

【主な設備基準】居室:25平方メートル※バリアフリー構造であること

あづさ

あづさ訪問看護がはいっている施設もあります✨️

引用元:https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000648154.pdf#page=4

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住:さこうじゅう)のメリット

- 高齢者向けバリアフリー設計で、自立~軽度の要介護者に対応

- 比較的費用が抑えられる場合があり、賃貸方式で入居のハードルが低い

- 必要に応じて外部サービスを利用する柔軟性がある

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住:さこうじゅう)のデメリット

- 医療サービスや介護が施設内で提供されないため、外部依存が前提

- 看護師や医師がいない施設が多く、緊急時の不安が残る

- 一部の施設では「家賃重視」でサービス内容が貧弱な場合も

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住:さこうじゅう)のよくある質問

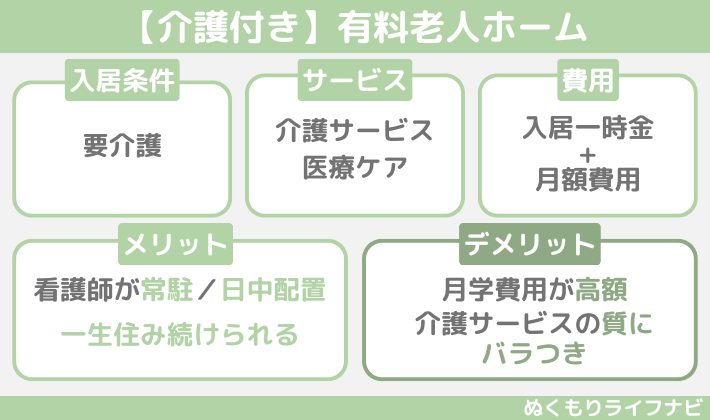

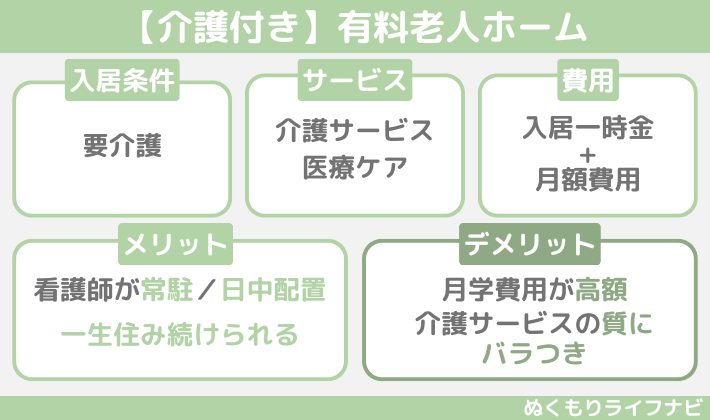

【介護つき】有料老人ホームの特徴

医療ケアが必要なかたでも安心して暮らせる環境です。

施設内で介護保険サービスを受けられるのが大きな特徴です。

【入居条件】要介護認定を受けているかた

【提供サービス】介護保険による介護サービス、日常的な医療ケア(経管栄養、インスリン注射など)対応可能

【費用】入居一時金+月額費用:費用は施設の種類や立地、提供サービスによって大きく異なります。

平均の月額費用は、約22.7万円※

【主な設備基準】原則個室

引用;https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000648154.pdf#page=4

【介護付き】有料老人ホームのメリット

- 要介護の方でも安心して暮らせる環境で、医療ケアや介護サービスが充実

- 看護師が常駐または日中配置されている施設が多く、医療的な安心感が高い

- 他施設への移動が少なく、一生住み続けられる場合が多い

【介護付き】有料老人ホームのデメリット

- 入居一時金や月額費用が非常に高額で、長生きするとさらに負担増

- 職員の離職率が高い施設もあり、介護サービスの質にばらつきがある

- 一部の施設では入居者が増えすぎて十分なケアを受けられない場合も

【介護付き】有料老人ホームのよくある質問

公的な高齢者施設は特養・老健

公的な高齢者施設は特養・老健の2種類あります。

介護老人保健施設(老健)には【強化型】と【従来型】があります。

【強化型】は3ヶ月での退所を求められますが、

【従来型】は長期での利用が可能です。

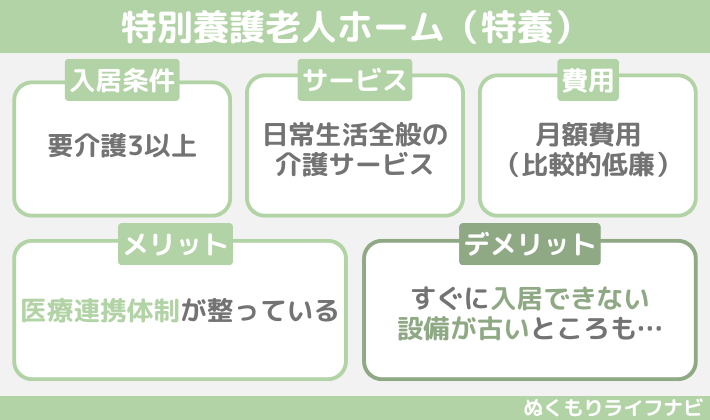

特別養護老人ホーム(特養:とくよう)

公的な介護保険施設で、常時介護が必要な高齢者向けの施設です。

【入居条件】原則として要介護3以上の認定を受けた65歳以上のかた

【提供サービス】食事、入浴、排泄などの日常生活全般の介護サービスと日常的な医療ケア

【費用】公的施設のため、入居一時金は不要で、月額費用も比較的低廉です。

特別養護老人ホーム(特養:とくよう)のメリット

- 比較的安価で利用可能な公的施設

- 要介護度の高い人でも手厚いケアを受けられる

- 医療連携体制が整っており、重度の介護が必要なかたも安心

特別養護老人ホーム(特養:とくよう)のデメリット

- 入居待機者が多く、すぐに入居できない

- 職員の人手不足により、サービスの質が低下することも

- 設備が古く、プライバシーや快適性に不満を感じることがある

特別養護老人ホーム(特養:とくよう)のよくある質問

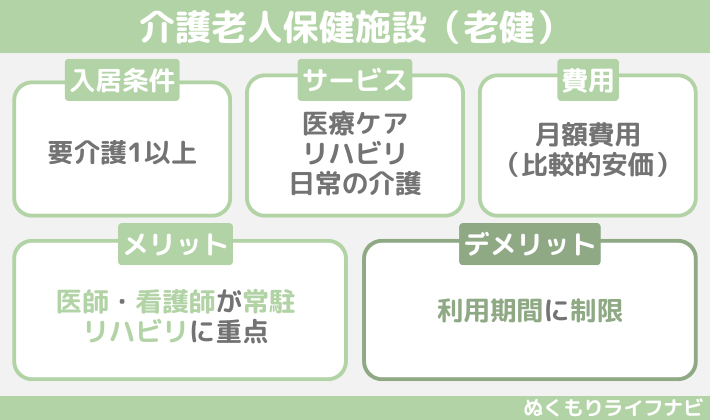

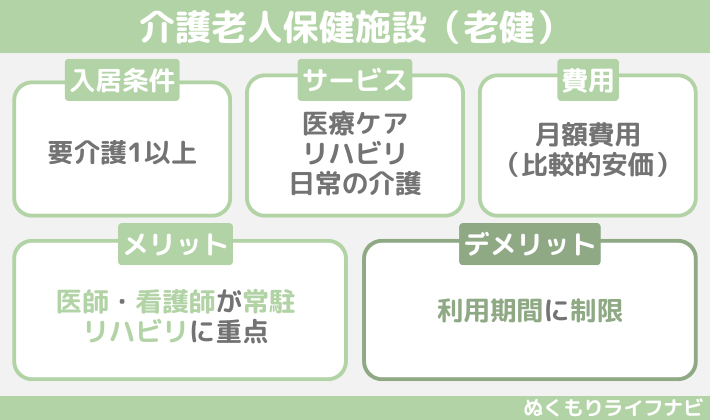

介護老人保健施設(老健:ろうけん)は強化型・従来型の2種類

在宅復帰を目指す高齢者向けのリハビリテーション施設です。

強化型・従来型があり、強化型は3ヶ月のみの入居になります。従来型は希望すれば延長できます。

【入居条件】要介護1以上の認定を受けたかたが対象で、医療的ケアやリハビリが必要なかた

【提供サービス】医療ケア、リハビリテーション、日常生活の介護サービス。

【費用】入居一時金は不要で、月額費用は公的施設のため比較的安価ですが、医療費など(病院の受診費)が別途かかる場合があります。

【強化型老健】のメリット

- 医師や看護師が常勤し、医療ケアを必要とする人に適している

- リハビリに重点を置き、自宅復帰を目指したサポートが受けられる

- 強化型は特に人員配置が充実しており、安心感がある

【強化型老健】デメリット

- 自宅復帰が目標のため、長期間の入居は難しい

- 利用期間に制限があり、次の住まいを早急に探す必要が出る場合がある

【従来型老健】のメリット

- 基本的な介護と医療ケアが受けられる

- 特養よりは入居しやすい場合が多い

【従来型老健】のデメリット

- 健康診断などの強化型と比べると人員配置が薄く、リハビリの質に差がある

- 医療対応が限定的で、重度な医療ケアが必要な場合は対応が難しい

- 短期的な利用が前提で、安定した長期生活には向かない

介護老人保健施設(老健:ろうけん)のよくある質問

シニア向け住宅を選ぶポイント

シニア向け住宅の選ぶポイントは4つです

- ライフスタイルで選ぶ

- 医療ケアやサポート体制で選ぶ

- 予算で選ぶ

- 見学して施設の雰囲気で選ぶ

ライフスタイルで選ぶ

施設選びの最優先事項は、入居者のライフスタイルにあった環境かどうかを確認することです。

シニア向け住宅は、それぞれ提供するサービスや生活環境が異なります。

趣味活動を楽しみたいかた👉️「健康型有料老人ホーム」や「サ高住」

介護が必要なかた👉️「介護付き有料老人ホーム」や「特養」

施設によっては趣味活動やイベントが豊富なところもあるため、自分の希望にあった環境を選ぶと入居後の満足度が高まります。

生活スタイルにあわせた選択をすることで、より快適な生活を送れます。

医療ケアやサポート体制で選ぶ

健康状態や介護度に応じた医療・介護サポート体制の充実度を確認して選びましょう。

- 持病があるかたや医療処置が必要なかたは👉️看護師や医師が常駐している「介護付き有料老人ホーム」や「従来型老健」が安心です。

- 比較的健康なかた👉️「住宅型有料老人ホーム」や「サ高住」でも十分な場合があります。

自身や家族の健康状態にあったサポート体制が整っている施設を選ぶことが大切です。

予算で選ぶ

予算にあった施設を選ぶことで、安心して長期的に利用できます。

- 月額費用を抑えたい場合👉️「特養」や「サ高住」が候補になります。

※入居待ちが長いこともあるため、早めの申し込みが必要です。

- 費用に余裕がある場合👉️サービスが充実した「介護付き有料老人ホーム」を検討すると良いでしょう

費用面で無理のない選択をすることが、長期的な安心につながります。

見学して施設の雰囲気で選ぶ

施設見学を通して、実際の雰囲気やスタッフの対応を確認すると安心して決断ができます。

- スタッフが笑顔で挨拶をしてくれる

- 入居者が快適に過ごしているか

- 食事内容

- 共有スペースの清潔さ

見学で得た直感も大切にしながら、最適な施設を選びましょう。

ぬくもりライフナビのオリジナル≫見学時のチェックリスト

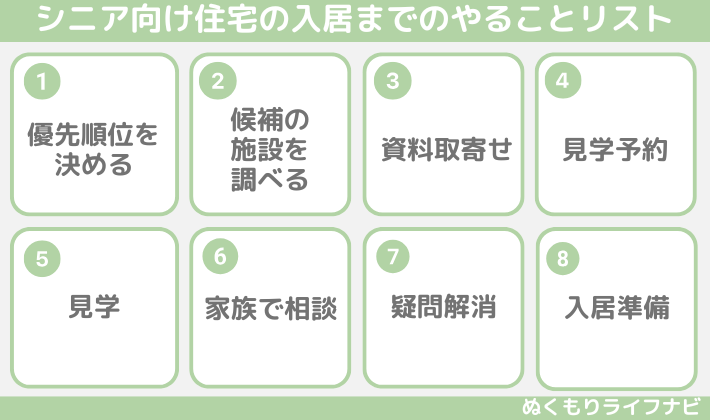

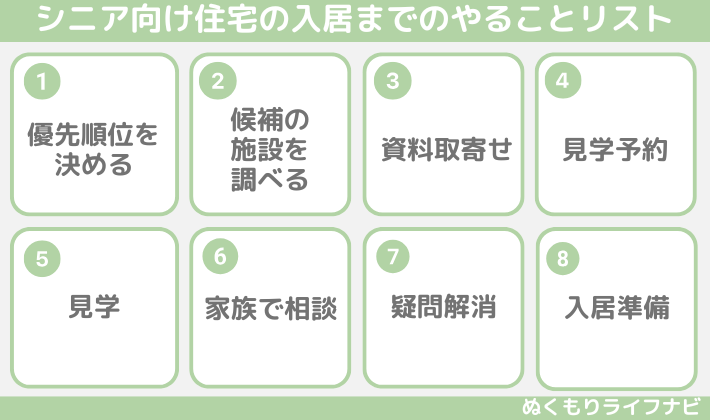

シニア向け住宅の入居までにやることリスト

本人や家族の希望、介護の必要度を整理して、条件を明確にする

公式サイトや口コミサイトを利用して、施設の情報や評判をチェックする。

各施設に問いあわせて、パンフレットや料金表をもらって内容を比較する

電話やメールで見学の申し込みをし、担当者と日程を調整する

記事内のチェックリストを使って、施設の雰囲気や職員の対応を確認する

ぬくもりライフナビのオリジナル≫見学時のチェックリスト

見学後に家族や本人と話しあい、希望にあった施設を絞りこむ

契約書やサービス内容で気になる点があれば、施設に確認する

入居日を決め、必要な荷物を梱包したり手続きをスムーズに進められるようにする

シニア向け住宅選びでよくある悩みとその答え

自立している場合に適した施設はどれ?

自立しているかたには「健康型有料老人ホーム」や「サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)」が特におすすめです。自由な生活を重視しながらも、安心感を提供してくれます。

健康型有料老人ホームは介護が必要ない人を対象としており、医療サポートは最小限ですが、レクリエーションや栄養バランスの取れた食事が充実しています。

サ高住はバリアフリーの住居に加え、生活支援サービスが利用できるため、快適で安心な生活が可能です。

自立した生活を維持したいが、万が一のときのサポートも欲しいという方には、健康型有料老人ホームやサ高住が理想的な選択肢です。

よくある質問

介護が必要になった場合に適した施設はどれ?

介護が必要な場合は、「介護付き有料老人ホーム」や「特別養護老人ホーム(特養)」が適しています。これらの施設では、日常生活全般にわたる介護サービスが提供されます。

介護付き有料老人ホームは、介護スタッフが常駐し、食事や入浴、排泄などのサポートが受けられます。

特養は公的施設で費用が比較的抑えられており、要介護度が高い方に特に向いています。

介護が必要になった場合には、サービスの質や費用面を考慮して、介護付き有料老人ホームか特養を選ぶことがポイントです。

よくある質問

医療サポートが充実している施設はどれ?

医療サポートを重視するなら「介護老人保健施設(老健)」や「介護付き有料老人ホーム」が適しています。

老健は、リハビリや医師・看護師の常駐体制が整っており、医療ケアが必要な方に向いています。

介護付き有料老人ホームも施設によっては医療スタッフが常駐しており、継続的な医療サポートが受けられる場合があります。

医療サポートを重視する方は、リハビリ目的なら老健、長期生活なら医療対応可能な介護付き有料老人ホームを選ぶと良いでしょう。

よくある質問

費用を抑えたい場合におすすめの施設はどれ?

費用を抑えたい場合は「特別養護老人ホーム(特養)」や「サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)」がおすすめです。

特養は公的施設のため費用が低く抑えられています。

サ高住は生活支援サービスのみを選択することで費用を抑えられるケースがあります。

費用面を最優先に考える方には、特養か、必要最低限のサービスに絞ったサ高住が良い選択肢です。

よくある質問

要介護度に応じて選ぶ

要介護度に応じて適した施設を選ぶことが重要です。

| 要介護度 | 施設 | 施設の内容 |

| 要介護1〜2 | サービス付き高齢者向け住宅 | 自立を支援する施設 |

| 要介護3以上 | 特養 介護付き有料老人ホーム | 常時介護が受けられる |

要介護1~2では「サービス付き高齢者向け住宅」など自立を支援する施設が適しており、

要介護3以上では「特養」や「介護付き有料老人ホーム」など、常時介護が受けられる施設が選ばれます。

要介護度を基準に、自分や家族の状態にあった施設を選びましょう。

よくある質問

- 要介護1の状態で入居できる施設はどれですか?

-

サービス付き高齢者向け住宅や一部の介護付き有料老人ホームが選択肢になります

- 要介護5では特養以外の選択肢はありますか?

-

老健や介護付き有料老人ホームが候補になりますが、医療ケアが充実した施設を選ぶのがおすすめです

費用で考える施設選びのコツ

初期費用や月額費用を把握し、公的支援を活用して費用を抑えましょう。

施設によって初期費用や月額費用は大きく異なります。

公的支援制度を活用すると、費用負担をさらに軽減できます。

予算に応じた施設選びと公的支援の活用がポイントです。

よくある質問

- 初期費用がゼロの施設はありますか?

-

特養や老健では、初期費用が不要な場合が多いです。

- 公的支援を受けるにはどうすれば良いですか?

-

役所で要介護認定を受けた上で、ケアマネジャーに相談しましょう

施設で提供されるサービス内容の比較

施設ごとのサービス内容を比較して、自分にあった施設を選びましょう。

これらを比較することで、生活の満足度を高める選択が可能です。

必要なサービスを明確にし、施設を選びましょう。

よくある質問

自宅に近い施設が良い?それとも評判重視?

自宅に近い施設と評判の良い施設、それぞれのメリットを比較して選びましょう。

どちらを優先するかは家族や本人の希望次第です。

家族のサポート体制や施設の特徴を考慮し、バランスの取れた選択をしましょう。

よくある質問

入居後の生活をイメージすることが大切

入居後の生活を具体的にイメージしながら施設を選ぶことが大切です。

施設の居室設備や食事、プライバシーなどが生活の質に大きく影響します。

見学や試食を通じて、自分にあう環境を見極めることが大切です。

入居後の生活をリアルに想像しながら施設を選びましょう。

よくある質問

家族の関与をどう考えるべきか

家族の関与度合いを考慮して施設を選ぶことが重要です。

面会のしやすさは、入居者の安心感や満足度に直結します。

一部の施設では、家族がレクリエーションに参加できる仕組みもあります。

家族のライフスタイルや希望にあった施設を選ぶことで、より良い生活を実現できます。

よくある質問

空き状況や入居待ち期間を事前に確認する

希望する施設の空き状況や待ち期間を事前に確認することが大切です。

事前確認を行えば、計画的に準備ができます。

入居をスムーズに進めるために、早めの情報収集を心掛けましょう。

よくある質問

公的支援や補助金を活用する方法

高齢者施設の費用負担を軽減するため、公的支援や補助金の活用を検討しましょう。

また、自治体独自の補助金や減免制度もあるため、利用可能な支援を調べておくと負担が軽減されます。

公的支援制度を積極的に利用して、費用の心配を軽減しましょう。

よくある質問

見学時に必ず確認すべきチェックポイント

高齢者施設を選ぶとき、見学時に施設の環境やスタッフの対応をしっかり確認しましょう。

職員の対応や施設内の清潔さ、入居者の様子など、現場でしか分からない情報を重視してください。

見学時に細かいポイントをチェックして、自分にあった施設を選びましょう。

- スタッフが笑顔で挨拶をしてくれる

- 入居者が快適に過ごしているか

- 食事内容

- 共有スペースの清潔さ

ぬくもりライフナビのオリジナル≫見学時のチェックリスト

よくある質問

医療ケアが必要な場合の施設選び

医療ケアが必要な場合は、医療対応が整った施設を優先的に選びましょう。

老健や医療対応型の有料老人ホームでは、看護師や訪問診療のサポートが受けられる場合があります。

医療ケアが必要な場合は、専門的なサポートがある施設を選びましょう。

よくある質問

自分や家族に最適なシニア向け住宅を見つけるために

高齢者施設には「有料老人ホーム」や「サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)」、さらに「特別養護老人ホーム(特養)」や「介護老人保健施設(老健)」など、さまざまな種類があります。

施設選びには、「自立度」「医療ケアの必要性」「費用」「立地」など、個々の事情や希望に合わせた優先順位を明確にすることが重要です。

さらに、見学や問いあわせを通じて、施設の雰囲気や対応を確かめることも大切です。

ぬくもりライフナビのオリジナル≫見学時のチェックリスト

シニア向け住宅選びは大きな決断で、不安も多いものです。

しかし、ポイントを押さえれば、最適な選択が見えてきます。

どこに相談したら良いかわからない

自分にあった施設をもっと簡単に探したい

――そんなときは、シニア向け住宅の検索の専門サイト👉️

シニアのあんしん相談室では全国の施設情報がわかりやすくまとまっており、条件にあった施設をスムーズに探せます。

さらに、登録や相談は完全無料なので、費用の心配は不要です。

気になる施設を見つけて相談するだけで、ベストな選択肢がぐっと近づきますよ!

\掲載施設4千件以上!あなたにあった施設探しをサポートします!/

登録料や相談料は一切かかりません。安心してご利用ください!

\いろいろな検索サイトを比べたい方へ/

“自分にあう検索サイト”を知ることが、第一歩です

コメント